Wer von Spießer, Schweiß und Strecke spricht, taucht in ein jahrhundertealtes Vokabular ein, das mehr ist als Fachjargon. Die Weidmannssprache ist Ausdruck von Kultur, Tradition und Identität – und steht heute zwischen Bewahren und Vergessen.

Eine Besonderheit der Jagd ist zweifellos ihre Sprache. Mit mehreren tausend Vokabeln ist die Weidmanns- oder Jägersprache die umfassendste Zunftsprache im deutschen Sprachgebrauch. Allerdings wird nur noch ein kleiner Teil dieser Wörter regelmäßig in Jägerkreisen verwendet. Bei der Kommunikation mit Nichtjägern wirken die Spezialbegriffe der Jägersprache mitunter sogar irritierend. Im Folgenden soll ein genauerer Blick auf diese besondere Sprache einige ihrer interessantesten Aspekte herausarbeiten und so das Verständnis und die Wertschätzung fördern, die wir Jäger für unsere Sprache empfinden.

Sprache mit „Schuss“

„Hätte man das nicht auch ‚normal‘ sagen können?“, lautet die provokante Frage eines nicht jagdlich versierten Zuhörers, wenn er vor lauter Weidmannssprache mal wieder nur Bahnhof

verstanden hat. Zugegebenermaßen hätte man das in den meisten Fällen wohl tun können. Doch die Jägersprache hat sich nicht ohne Grund entwickelt – und damit durchaus ihre

Daseinsberechtigung.

Zunächst einmal haben ja auch viele andere Berufe und Fachgebiete ihr eigenes Vokabular, mit dem sich fachspezifische Dinge kurz und präzise benennen lassen. Als Beispiel sei hier die „Schwalbe“ im Fußball genannt, die sich im Sprachgebrauch deutlich besser macht als „vorgetäuschtes Foulspiel“. Ähnlich verhält es sich in der Jagd: Mit Worten der Standardsprache lässt sich nur schwer umschreiben, was etwa genau ein „Eissprossenzehner“ ist – versuchen Sie es doch einmal!

Wie weit die Jägersprache in die Vergangenheit zurückreicht, darüber sind sich die Quellen uneinig – sicher ist jedoch, dass sie älter ist als die Einführung von Jagdprüfungen und Jagdscheinen. Wollte man sich einst als qualifizierter Jäger ausweisen und zeigen, dass man sein Handwerk verstand, konnte man dies durch den firmen Gebrauch des entsprechenden Fachjargons. Da die Jagd damals noch dem Adel vorbehalten war, sind die Jäger jener Tage als Berufsjäger und Jagdaufseher zu verstehen, die ihren Dienstherren gegenüber ihre erfolgreiche Ausbildung in allen Bereichen der Jagd nachweisen mussten.

Die Weidmannssprache diente also zunächst der Abgrenzung von fachlichen Laien – ein Phänomen, das auch

in anderen Handwerksberufen zu beobachten war. Über die Jahrhunderte wurde sie fester Bestandteil der Jagdkultur und mit einem gewissen Stolz gepflegt. Als nach der Revolution von 1848 die Jagd auch dem Bürgertum offenstand, wurde die Weidmannssprache umso intensiver kultiviert, da sie den alten Eliten aus Adel und Berufsjägerschaft eine Möglichkeit bot, sich von den neuen Bauernjägern abzugrenzen, denen man den nötigen Feingeist für das Erlernen der jagdlichen Fachbegriffe absprach. Wer etwas auf sich hielt, war also angehalten, sich in der Anwendung der Weidmannssprache zu üben. So gelang es der Jägersprache, auch in der jüngeren Vergangenheit ihre Bedeutung zu bewahren – was vielen anderen Zunftsprachen nicht vergönnt war.

Ein internationales Konzept

Die Vorgehensweise, fachliche Qualifikation durch die Kenntnis einer bestimmten Fachsprache nachzuweisen, war auch außerhalb des deutschen Sprachraums bekannt. So waren im 15. Jahrhundert in England sogenannte „courtesy books“ (Höflichkeitsbücher) sehr gefragt, die Anleitungen zu allen Bereichen des höfischen Lebens gaben. Bekannte Titel waren etwa „The Complete Gentleman“ (Der vollkommene Edelmann), „Proper Terms“ (Angemessene Bezeichnungen) und das „St. Albans Book of Hawking, Hunting and Heraldry“ (St.-Albans-Buch der Falknerei, Jagd und Wappenkunde).

Ein besonders interessantes Kapitel im Buch von St. Albans enthält eine Auflistung von 162 Gruppenbezeichnungen für verschiedene Menschen und Tiere, die im heutigen Sprachgebrauch fast vollständig verschwunden sind. So hieß eine Schar Gänse „a gaggle of geese“ (ein Geschnatter Gänse), ein Löwenrudel wurde als „a pride of lions“ (ein Stolz Löwen) bezeichnet, und ein Schwarm Krähen als „a murder of crows“ (ein Mord Krähen). Der Begriff „litter“ (wörtl. Streu) für einen Wurf Welpen wurde hier geprägt, während für Kätzchen „kindle“ (wörtl. Anzündholz) verwendet wurde.

Wer angesichts solch kreativer Bezeichnungen zu schmunzeln beginnt, der sollte jedoch einmal überlegen, ob die deutsche Bezeichnung Wurf nicht ebenso seltsam anmutet, warum man stattdessen von einem Geheck spricht, wenn es sich bei den Welpen um junge Füchse handelt und was man in England wohl zu einem Sprung Rehe, einer Kette Rebhühner und einem Schof Enten sagen würde … Die Jagd – und mit ihr das Hundewesen und insbesondere auch die Falknerei – waren Themengebiete, die in der höfischen Ausbildung eine große Rolle spielten. Wer hier die richtigen Worte kannte, konnte sich durch seine Ausdrucksweise als Teil der einschlägigen Kreise zu erkennen geben.

Die Heraldik, also die Wappenlehre, liefert im Buch von St. Albans übrigens ein weiteres Beispiel für ein nicht jagdliches, aber ebenso sprachlich spezialisiertes Themenfeld. Ihre Fachsprache bleibt Außenstehenden meist verschlossen – was sich gut an folgendem Beispiel zeigen lässt: „Gespalten von Silber und Blau; vorne ein roter Balken, hinten ein steigender, silberner, rotgezungter und goldbewehrter Wolf.“ Wer anhand dieser Beschreibung das Stadtwappen von St. Pölten fehlerfrei reproduzieren kann, hat auch die heraldische Zunftsprache gemeistert.

Einheit in Vielfalt

Der ursprüngliche Zweck der Weidmannssprache – das Erkennen eines ausgebildeten Jägers an seinem Sprachgebrauch – funktioniert natürlich nur, wenn sie überall gleich gelehrt wird und der sprachlich nachgewiesene „Abschluss“ allgemein anerkannt ist. Tatsächlich war die deutsche Jägersprache in früheren Zeiten nicht so einheitlich, wie wir sie heute kennen. Angesichts der Vielzahl deutscher Staaten und Dialekte ist das kaum verwunderlich.

Ein großer Schritt hin zur Vereinheitlichung erfolgte zunächst, als sich das preußische Hofjagdzeremoniell in Deutschland dominant etablierte.

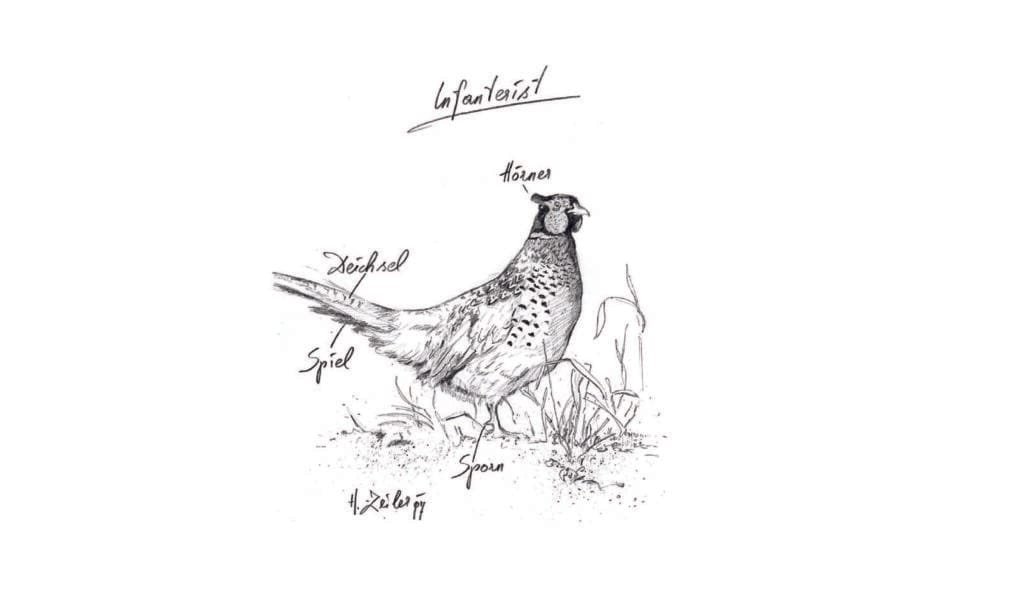

Viele Begriffe der Jägersprache – wie hier am Beispiel des Fasans – können bei Laien durchaus für Verwirrung sorgen.

Ein weiterer folgte im Zuge der Gleichschaltung im Dritten Reich, als Walter Frevert im Auftrag des Reichsjägermeisters Hermann Göring das jagdliche Brauchtum – und damit auch die Jägersprache – auf einen allgemeingültigen Nenner bringen sollte. So wie erlegtes Wild auf der Strecke seither nach preußischer Tradition „korrekt“ auf die rechte

Körperseite gelegt wird, wurde auch bei vielen Begriffen eine Variante als verbindlich festgelegt. Doch manche Unterschiede haben sich bis heute erhalten und bieten interessante Einblicke: Schon die Frage, ob man die Weidmannssprache selbst mit ai oder ei schreibt, ist eine Frage der Herkunft. Bei der Vereinheitlichung entschied sich Frevert damals für das ai. Als kuriose Folge davon herrscht in der ehemaligen BRD bis heute das ai vor, während nach dem Krieg in der DDR und in Österreich gezielt auf die Schreibweise mit ei gewechselt wurde, um sich von der großdeutschen Variante zu distanzieren. Da die Schweiz von dieser Reform gar nicht betroffen war, blieb dort die Schreibweise mit ei ohnehin bestehen.

Weitere nationale bzw. regionale Unterschiede zeigen sich in der Bezeichnung von Tieren bestimmten Geschlechts. Während männliches Rotwild in Deutschland und Österreich als Hirsch bezeichnet wird, kann man in der Schweiz, aber auch in Südtirol und Luxemburg, vom Stier sprechen. Tatsächlich folgt die Benennung bei großen Tieren oft dem Muster der Rinder: So werden etwa auch Elefanten, Giraffen und Elche je nach Geschlecht mit den Endungen -kuh oder -bulle versehen, während die Jungen als -kälber bezeichnet werden. Ein Alttier wäre außerhalb der Jägersprache also eine Hirschkuh, die ein Hirschkalb führt – doch die logische Schlussfolgerung, ihr männliches Pendant als (Hirsch-)Bulle oder (Hirsch-)Stier zu bezeichnen, ist nicht überall die Norm.

Für kleinere Tiere werden dagegen die Begriffe der Ziege – Bock, Geiß und Kitz – verwendet, etwa bei Gams- und Rehwild. Da es sich bei der Geiß allerdings um einen oberdeutschen Ausdruck handelt und im Norden Deutschlands meist nur von Ziege oder Zicke gesprochen wird, heißt die Rehgeiß dort Ricke. Da in Norddeutschland keine Gämsen vorkommen, hat sich dort keine weitere Regionalvariante entwickelt – es bleibt also reine Spekulation, ob man sonst vielleicht von einer „Gicke“ sprechen würde.

Das Essen nach einer Gesellschaftsjagd wird, je nachdem, ob bei der Jagd selbst von Trieben oder von Bögen die Rede ist, entweder als Schüsseltreiben oder Knödelbogen bezeichnet. Die Liste der uneinheitlichen Begriffe in der Jägersprache ist leider immer kürzer geworden; lokale Varianten sind daher besonders schützenswert. An dieser Stelle sei jeder einmal ermutigt, im eigenen Sprachgebrauch gezielt nach solchen Begriffen zu suchen.

Die Jägersprache hat es verdient, auch in Zukunft ein fester Bestandteil der Jagd zu bleiben. Ihre teilweise fast schon poetische Ausdrucksweise verleiht ihr eine besondere Würde.

Eine aussterbende Sprache

Nicht nur lokale Besonderheiten, sondern die Jägersprache im Allgemeinen sind mittlerweile immer stärker im Rückgang begriffen. Die Gründe dafür sind vielfältig und haben in ähnlicher Form schon viele andere Zunftsprachen deutlich früher ereilt. Ein wesentlicher Faktor ist sicher der Wandel der Jagd selbst. Falknerei und Parforcejagden zu Pferde erscheinen uns heute als Relikte der Vergangenheit – und wenn kaum noch so gejagt wird, geht sowohl das praktische Wissen als auch die Kenntnis der dazugehörigen Begriffe verloren. Auf der anderen Seite gewinnt die Jagd neue, oft technische Aspekte hinzu, für die es schlichtweg keine traditionellen jagdsprachlichen Ausdrücke gibt.

Auch ist zu bedenken, dass ein Jäger der Feudalzeit diese Tätigkeit hauptberuflich ausübte und dementsprechend tief in der Materie verwurzelt war. Es mangelte ihm nicht an Gelegenheit, sich in der Weidmannssprache fachlich auszutauschen. Heutigen Jägern hingegen – die fast alle nur in ihrer Freizeit jagen und ansonsten in einem jagdfernen Umfeld tätig sind – fehlt meist sowohl die Praxis als auch die Notwendigkeit zum sicheren Gebrauch der Fachsprache.

Im Zeitalter der standardisierten Jägerprüfung ist es selbstverständlich nicht mehr nötig, sich durch korrekten Sprachgebrauch als jagdlich geschult auszuweisen – dafür gibt es schließlich Dokumente. Welche Kenntnisse und Fähigkeiten zum Erwerb dieser Nachweise erforderlich sind, richtet sich heute nach rechtlichen und handwerklichen Anforderungen. Brauchtum – und dazu zählt auch die Jägersprache – wird für die Jagdprüfung nicht mehr zwingend vorausgesetzt, sehr zum Leidwesen der traditionsbewussten Teile der Jägerschaft.

Für eine sichere und fachlich saubere Jagdausübung sind diese Dinge freilich nicht zwingend erforderlich – sonst könnte ein ausländischer Jäger, der mit anderen Bräuchen und Begriffen jagt, die gleichen Anforderungen nicht erfüllen. Daraus folgt, dass die Pflege von Brauchtum und Weidmannssprache zu einer freiwilligen Privatsache geworden ist, die vom Engagement jedes Einzelnen abhängt.

Unverständliches „Jägerlatein“

Während aus kulturhistorischer und linguistischer Perspektive vieles für den Erhalt der Jägersprache spricht, ist

dies aus Sicht des praktischen Sprachgebrauchs zumindest kritisch zu hinterfragen.

Der Begriff Jägerlatein steht – analog zu Anglerlatein oder Seemannsgarn – für fantasievoll ausgeschmückte Erzählungen und Übertreibungen der jeweiligen Personengruppe und hat mit der tatsächlichen Fachsprache nichts zu tun. Beide Begriffe werden von Nichtjägern jedoch häufig verwechselt. Für Außenstehende kann die Weidmannssprache tatsächlich so fremdartig klingen, als spräche der erzählende Jäger wirklich Latein. Zwar stammt eine erstaunliche Fülle an Sprichwörtern und Redewendungen aus der Jägersprache, die auch heute noch häufig verwendet werden, doch im Allgemeinen ist sie wenig alltagstauglich im Umgang mit Nichtjägern. Das ursprüngliche Ziel – die Abgrenzung von jagdlichen Laien – wirkt hier zum Nachteil, weil es bis heute erfüllt wird. Ähnlich wie Ärzte, Ingenieure, Wissenschaftler und andere Fachleute ihre Fachsprache zurücknehmen sollten, wenn sie von einem breiten Publikum verstanden werden wollen, gilt dies auch für Jäger. So mancher Begriff ist den meisten Menschen schlicht unbekannt – oder schlimmer noch: Er ist ihnen in einer völlig anderen Bedeutung geläufig, was leicht zu Missverständnissen führt. Dass beim Ansprechen des Wildes besser nicht gesprochen wird, die Waffe beim Anstreichen keine neue Farbe erhält und zwischen Schalenwild und Schalentieren ein erheblicher Unterschied besteht, erschließt sich eben nicht jedem, der diese Wörter nur aus einem anderen Kontext kennt. Besonders geeignet für Verwirrung ist auch der Begriff Schweiß, der – um das Chaos perfekt zu machen – erst dann auf das Blut von Wild oder Jagdhunden anzuwenden ist, wenn dieses den Körper durch eine Verletzung verlassen hat. Ganz ähnlich wie Magma, das erst zu Lava wird, wenn es an die Erdoberfläche tritt.

Es ist also völlig nachvollziehbar, wenn man im Gespräch mit Nichtjägern bewusst auf jägersprachliche Begriffe verzichtet oder diese zunächst in gewöhnlichen Worten erklärt. Verstanden zu werden ist für die Jagd ein ebenso wichtiges Anliegen wie der Erhalt ihrer historischen Zunftsprache – beidem

gerecht zu werden, ist jedoch eine umso schwierigere Aufgabe. Hinzu kommt der gelegentlich geäußerte Vorwurf, die Weidmannssprache diene dazu, unlautere Absichten zu verschleiern – etwa, um jagdliche Verfehlungen nur für

Eingeweihte verständlich zu machen oder blutige Vorgänge durch blumige Worte zu beschönigen. Wild wird

„erlegt“, nicht „erschossen“; der Begriff „Blut“ wird vermieden; und aus einem lebendigen Tier wird ein unpersönlich-sachliches „Stück“.

Wer der Jägerschaft misstrauisch gegenübersteht, kann solche Begriffe also durchaus böswillig interpretieren. Doch solche Anschuldigungen lassen sich am besten durch die Erklärung ihrer historischen Wortherkünfte entkräften.

Kulturgut erhalten

Die Weidmannssprache hat es verdient, auch in Zukunft ein fester Bestandteil der Jagd zu bleiben. Ihre teilweise fast schon poetische Ausdrucksweise verleiht ihr eine besondere Würde. Die Möglichkeit, spezifische Sachverhalte präzise in einer eigenen Fachsprache auszudrücken, sollte in der Jagd nicht verloren gehen.

Dabei sollte jeder Jäger ein Gespür dafür entwickeln, wann und mit wem die Verwendung dieser Sprache mehr Vorteile als Nachteile mit sich bringt. Zum Einsatz für den Erhalt der Jägersprache sei hiermit jeder Einzelne persönlich aufgerufen – auf dass sie uns noch lange erhalten bleibe. Mein persönlicher Lieblingsbegriff: ein „Bukett“ Fasanen.