Fischen wie in einem Videogame – eine neue Echolot-Technik mit Gegnern und Befürwortern.

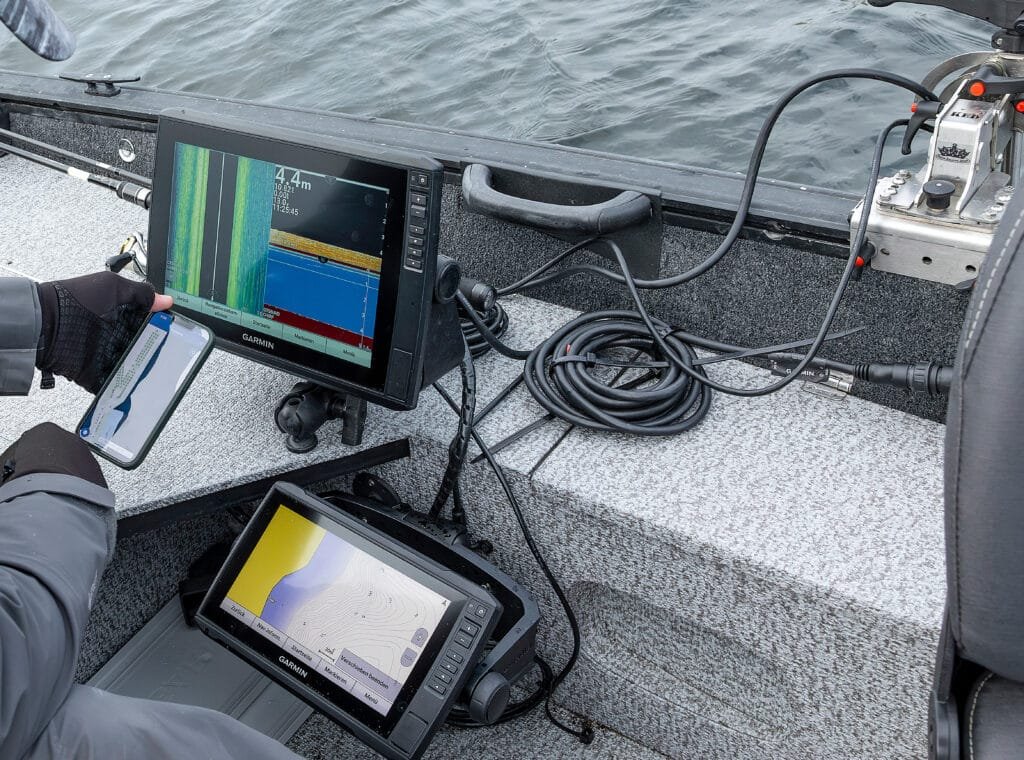

Diese aus den USA stammende Echolot-Technik ermöglicht es nicht nur, Fische aufzuspüren, sondern vor allem, ihr Verhalten in Echtzeit zu beobachten. Im Idealfall ist es sogar möglich, die Fischart und ihre ungefähre Größe zu erkennen. Auf hochauflösenden Bildschirmen kann man dann die genaue Tiefe und Entfernung zum Fisch sehen. Dies ermöglicht es dem Angler, seinen Köder präzise im Sichtfeld des Zielfisches zu präsentieren und die Köderführung in Echtzeit auf die Reaktionen des Fisches abzustimmen. Angler, die mit der Live-Technik vertraut sind, können vor allem in der Freiwasserzone großer Gewässer spektakuläre Fänge von kapitalen Raubfischen erzielen, die sonst nicht möglich wären.

Was sagen die Gegner?

Kritiker behaupten, dass mit dieser Technik die Fischerei zum Videospiel verkomme und man, statt die Natur zu genießen, nur auf einen Bildschirm starre. Dabei würden Fische – vor allem beim pelagischen Angeln in der Freiwasserzone großer Seen – relativ einfach lokalisiert und, selbst wenn sie nicht beißen wollen, immer wieder befischt und somit auch beunruhigt.

Der eigentliche Sinn des Fischens, der durch Erfahrung, Intuition, Naturverständnis und Fairness gegenüber dem Lebewesen Fisch geprägt sein sollte, geht dabei völlig verloren. Der Faktor Glück wird weitgehend umgangen, weil man ja fast ständig im Sichtbereich von Zielfischen angelt. Hinzukommt, dass selbst Fische, die in tieferen Gewässerbereichen stehen (etwa unterhalb von acht bis zehn Metern), entdeckt und dann oft auch angefischt werden – und das, obwohl man weiß, dass vor allem Zander, Barsche, aber auch Hechte leicht ein Barotrauma erleiden, wenn sie im Drill an die Wasseroberfläche gebracht werden. Ein weiteres Argument der Kritiker lautet, dass Angler, die mit Unterstützung der Live-Technik fischen, ungleich mehr Chancen hätten, einen Fisch zu fangen, als jene, die diese Technik nicht verwenden. Dieser Umstand führe zwangsläufig zu sozialen Spannungen, Neid und Missgunst unter den Anglern.

Was sagen die Befürworter?

Es gibt viele, vor allem junge Angler, die modernste Technik nicht nur im Alltag, sondern auch beim Angeln nutzen möchten. Sie führen ins Treffen, dass

es schon immer Innovationen in technischer Hinsicht gegeben habe – das Livescoping ein Bestandteil dieser Entwicklung sei.

Befürworter berichten auch von einem besseren Verständnis für das Verhalten von Fischen, das sie nun in Echtzeit beobachten können. Zudem sei es mit der Live-Technik möglich, selektiv zu angeln, also nur eine bestimmte Art oder bestimmte Größenklassen zu befischen. Fänge von untermaßigen Fischen blieben so die Ausnahme.

Das Angeln mit Live-Technik ist – entgegen der Behauptungen von Kritikern – kein simples Computerspiel. Wer mit dem Live-Scope effizient unterwegs sein möchte, braucht viel Übung, Wissen und Erfahrung. Außerdem beißen meist nur rund zehn Prozent der entdeckten Fische auch tatsächlich an. Diese Technik ist zudem aufgrund der relativ hohen Kosten ohnehin nur einer kleinen von Anglern zugänglich. Aus neutraler Sicht könnte man sagen: Nicht die Technik ist das Problem, sondern das mangelnde Verantwortungsbewusstsein mancher Anwender.

Gesetze in Österreich

Einige Landesfischereigesetze, beispielsweise in Oberösterreich, in Kärnten und in Salzburg, erlauben die Verwendung von Echolot-Technik grundsätzlich. In Niederösterreich darf ein Echolot mitgeführt, während des Angelns aber nicht verwendet werden.

Darüber hinaus können Revierausschüsse, Revierverbände und Bewirtschafter die Verwendung von Echolot-Technik für bestimmte Gewässer beschränken oder verbieten. So ist die Verwendung beispielsweise am Attersee, Traunsee, Mondsee und Irrsee untersagt. An manchen Gewässern in Österreich ist zwar das Echolot erlaubt, der Einsatz von Live-Technik aber ausdrücklich verboten. Auch an Deutschlands Binnengewässern und in der Schweiz wird das Livescoping zunehmend kritisch gesehen und bereits an vielen Gewässern verboten.

Andere Länder . . .

Gänzlich anders stellt sich die Situation in Ländern mit riesigen Wasserflächen, wie den USA, den Niederlanden oder Skandinavien, dar.

In Holland beispielsweise haben im Jahr 2024 mehr als 700.000 Angler einen FISPAS, also einen Fischereischein, gekauft – Angeln ist dort ein Volkssport. An den großen Gewässern wie etwa dem Hollands Diep, das sich gemeinsam mit dem Haringvliet über eine Länge von rund vierzig Kilometern erstreckt, gehören Hightech-Echolote und Livescoping mittlerweile zur Standardausrüstung vieler Angelboote.

Allerdings handelt es sich dort meist um eher seichte Gewässer, weshalb die gefangenen Fische kaum Probleme mit dem Druckausgleich beziehungsweise dem Barotrauma haben. Hinzu kommt, dass man in Holland oder den USA die gefangenen Fische mit ruhigem Gewissen zurücksetzen kann: Catch & Release ist dort nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht.