Walter Grübl bewahrt mit der Federkielstickerei ein fast vergessenes Handwerk. Vom Geldgürtel bis zum Kulturerbe – gelebte Tradition auf Leder.

Der Wiener Kongress und die Französische Revolution schafften die Stände und damit auch die Kleiderordnung ab. Damals ließ sich anhand der Kleidung leicht erkennen, ob jemand Knecht, Bauer oder ein Gräfischer war. Mit dem Wegfall dieser Kleiderordnung durfte nun auch die Bauernschaft edles Gewand tragen. Dazu gehörte die Lederhose mit einem sogenannten „Ranzen“, der vor rund 200 Jahren fast immer mit den Initialen oder dem Namen seines Besitzers bestickt war. Seine wichtigste Funktion: „Er verbarg die dahinterliegende ,Geldkatze‘, in der das Geld aufbewahrt wurde“, erklärt Walter Grübl in den ursprünglichen Handwerksräumen der Salzburger Federkielsticker.

Es ist hell, gemütlich – und beim Betreten der Werkstatt umfängt einen ein unverkennbarer Duft. Der Geruch von vegetabil gegerbtem Leder. Er ist wie ein leiser Hauch vergangener Zeiten – warm, erdig und ehrlich. Er trägt den Atem der Natur in sich: das milde, holzige Aroma von Rinde und Wurzeln, durchzogen von einem harzigen Hauch. Kein scharfer Geruch, kein künstliches Beiwerk – sondern der stille Dialog zwischen Pflanze und Tier, konserviert in weicher Stärke. Es riecht nach Werkstatt und Handwerk, nach rauen Händen und Hingabe, nach Geschichten, die Generationen überdauern. Ein Duft, der bleibt – nicht aufdringlich, sondern beständig – wie ein stiller Begleiter, der mit jedem Atemzug Ursprünglichkeit lebt.

Als ich Walter darauf anspreche, vermittelt er mir, dass früher für die Herstellung von „Loganen“ (auch Lohgerber-Leder) pflanzliche Gerbstoffe verwendet wurden – vor allem aus Eichen-, Fichten- oder Kastanienrinde und anderen Gerbbaumarten. Die Häute wurden über Monate in Gruben mit diesen natürlichen Stoffen eingelegt, wodurch sie auf schonende Weise haltbar und formstabil wurden. Diese vegetabile Gerbung war umweltfreundlich und verlieh dem Leder seinen charakteristischen, warmen Duft sowie eine besonders schöne, natürliche Oberfläche. Sie machte das Leder langlebig, atmungsaktiv – und ideal für eine traditionelle Handwerkskunst wie die Federkielstickerei.

Von der Geldkatze zum Ranzen: Wie Leder, Duft und Handwerk Geschichte erzählen

Beruflich begann Walter Grübl nach seiner schulischen Laufbahn mit einer Lehre als Elektroinstallateur, wechselte später in die Nachrichtentechnik. Doch eine andere Leidenschaft sollte sein Leben prägen: Als er mit 18 Jahren dem Heimatverein D’Burgstoana beitrat, gewann das Tragen der Tracht – insbesondere der Lederhose – für ihn an Bedeutung.

Einige seiner Freunde trugen alte, bestickte Ranzen, kostbare Familienerbstücke. Da es weder Fachbücher zur Herstellung gab noch der Markt ansprechende Stücke anbot, fasste Walter einen Entschluss: Er wollte sich seinen eigenen Ranzen anfertigen. Der Antrieb war persönlich geprägt – der alte Ranzen des Großvaters ging an seinen älteren Cousin. Rückblickend sieht Walter genau darin sein großes Glück: Wäre ihm der Ranzen vererbt worden, hätte er wohl niemals mit der Federkielstickerei begonnen.

Am Anfang waren sie ein gutes Dutzend. Ein Stück Rindsleder und zehn Pfauenfedern pro Person, und das Abenteuer konnte beginnen. Jeder versuchte sich auf seine eigene Weise am feinen Kunsthandwerk. Doch es dauerte nicht lange, bis Walter von den anderen „Trachtlern“ das ausgegebene Material zurückerhielt. Aufgeben? Keine Option für ihn. Von den Enthusiasten blieben nur zwei übrig: Walter und sein Freund Herbert Klieber. Aus dieser Beharrlichkeit entstand nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung – und schließlich eine der letzten Werkstätten für die traditionelle Salzburger Federkielstickerei.

Vom 16-m²-Raum zur Handwerkswerkstatt: Wie aus Tradition kreative Lederkunst entsteht

Begonnen wurde im Kleinen – auf gerade einmal 16 m². Der Fokus lag von Anfang an darauf, sich stetig weiterzuentwickeln und neben dem traditionellen Ranzen auch neue Produkte, wie Taschen, Gürtel oder Geldbörsen, zu gestalten. Das Markenzeichen ist bis heute unverändert: höchste Qualität. Der Maßstab dabei sind nach wie vor die alten, kunstvoll gearbeiteten Ranzen – Vorbilder aus einer Zeit, in der jedes Stück Handwerk noch eine Geschichte erzählte. Mit wachsender Erfahrung wurde auch die Entwicklung neuer Ideen für Produkte, Stickereien und Motive zunehmend kreativer. Aus der kleinen Werkstatt wuchs eine Quelle gelebter Handwerkskunst – getragen von Leidenschaft, Präzision und dem Mut, Altes neu zu interpretieren.

Federkielstickerei: Mit Pfauenfeder, Leder & Leidenschaft zum einzigartigen Ranzen

Was uns zu den nächsten Fragen rund um diese besondere Handwerkskunst bringt: Welches Leder verwendet ein Federkielsticker – und welche Arbeitsmaterialien braucht es dafür? „Nicht viel, um einen schönen Ranzen zu fertigen“, meint Walter. Zum Einsatz kommt ein sogenanntes „Stickrössl“ – ein spezieller Sessel mit Klemmvorrichtung, in dem das Leder von Rind oder Ziege – Hirschleder wäre zu weich – zum Sticken und Nähen eingespannt wird. Gestickt wird mit feinen Fäden, die aus Pfauenfederkielen gewonnen werden. „Niemals in Weiß – sondern mit Patina“, betont Walter. „Reines schwarz-weiß hat keinen Charakter. Es ist die Nuance dazwischen, die lebendig macht.“ Das übrige Handwerkszeug ist überschaubar. Nadeln, Zwirn, Wachs, Falzbein, Ahlen, Messer, Kantenzieher und Schere sind unverzichtbar, wenn aus Leder kunstvolle Einzelstücke entstehen sollen.

Im Laufe der Jahre entwickelte Walter nicht nur eigene, kreative Schablonen für die „Bauchranzen“, sondern auch den Wunsch, herauszufinden, aus welcher Region und welcher Werkstatt ein Ranzen ursprünglich stammt. Viele Kunden brachten ihre geerbten Stücke zu Walter und Herbert – in der Hoffnung, sie wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzen zu lassen. Mit viel Feingefühl und handwerklichem Können wurde restauriert, ergänzt und bewahrt. Und fast jedes Mal tauchte dabei dieselbe Frage auf: „Woher hast du den Ranzen?“ – Eine Frage, die oft unbeantwortet blieb. Bei Messern etwa lässt sich die Herkunft an der Punze erkennen. Porzellan verrät sich durch seine Boden- oder Manufakturmarke. Doch bei der Federkielstickerei ist das anders: Welche Werkstatt einen Ranzen gefertigt hat, lässt sich kaum mehr nachvollziehen. Die Handschrift des Meisters bleibt oftmals ein stilles Geheimnis.

600 Seiten Handwerksgeschichte: Walter Grübls Forschung zur Federkielstickerei

Und so kam es, wie es kommen musste: Seit seiner Pensionierung widmet Walter sich der Forschung rund um die Federkielstickerei. Mit Akribie, Leidenschaft und einer guten Portion Hausverstand entstand so ein einzigartiges, knapp 600 Seiten füllendes Buch über die Geschichte und das Handwerk von Riemern, Sattlern und Federkielstickern – ein Beitrag zur Bewahrung einer fast vergessenen Kunst, so wie seine Sammlung, die heute eine Vielzahl an Gürteln, unzählige Taschen und einen besonderen Koffer der Weltausstellung von 1873 in Wien umfasst. Als Walter begann, alte Stücke zu erwerben, war es alles andere als einfach, an sie heranzukommen. Zahlreiche seiner „Ranzenexponate“ erwarb er bei Antiquitätenhändlern oder -märkten. Mit Beharrlichkeit und einem geschulten Blick wurde er über die Jahre zum Hüter dieser seltenen Schätze. Auch Kuriositäten fanden sich in der sogenannten „Geldkatze“: So kamen etwa eine handschriftliche Aufstellung von Beerdigungskosten, ein alter Pfandschein oder zwei Metallgeldstücke aus dem Jahr 1899 zum Vorschein – stille Zeugen vergangener Leben. Auf Grundlage seiner Buchrecherchen geht Walter Grübl davon aus, dass die Wurzeln der Federkielstickerei in Oberösterreich liegen – dort, wo sich die ältesten datierten Meisterwerke dieses Handwerks finden lassen. Der in amtlichen Berichten der Königlichen Kunstsammlung Berlin aus dem April 1903 geäußerten Vermutung, die Technik stamme ursprünglich von indigenen Völkern Amerikas – wo mit Borsten von Stachelschweinen auf Birkenrinde gestickt wurde –, kann Walter nichts abgewinnen.

Für ihn ergibt diese These keinen Sinn. Denn: Erste Ranzen wurden in unserer Region nachweislich gefertigt, bevor Europäer überhaupt aus Nordamerika zurückgekehrt sein könnten. Auch Materialien und Gestaltung stimmen nicht überein. Stickmuster und Ornamente unterscheiden sich grundlegend von jenen der nordamerikanischen Ureinwohner – zu verschieden sind Herkunft, Technik und Ausdruck dieser beiden Handwerkswelten.

Die Entstehung und Entwicklung dieser Handwerkskunst liegt eindeutig in den Gebieten Österreich, Südtirol, Bayern und Böhmen. Bei der Federkielstickerei lässt sich zwischen 1790 und 1870 eine kontinuierliche Entwicklung beobachten. Ab etwa 1825 treten vermehrt die sogenannten „Blattlranzen“ in Erscheinung. Mit den Jahren wurden die Stickfäden immer feiner, die Muster dichter, schwungvoller und kunstvoller ausgearbeitet – ein sichtbarer Ausdruck wachsender handwerklicher Raffinesse und gestalterischer Vielfalt.

Erzherzog Johann und die Tracht: Wie ein Habsburger die Federkielstickerei prägte

Erzherzog Johann gilt bis heute als einer der populärsten Habsburger – nicht zuletzt, weil er aus Liebe auf die Thronfolge verzichtete. Seine Verbindung zu Anna Plochl sorgte einst für Aufsehen im kaiserlichen Haus, wurde jedoch zum Sinnbild einer wahren Liebe, die mit Mut gesellschaftliche Konventionen überwand. Im Herzogtum Steiermark war er ein halbes Jahrhundert Förderer von Industrie, Landwirtschaft, Eisenbahnwesen, Bildung und Kultur. Auch in Sachen Tracht war Erzherzog Johann seiner Zeit voraus. Er prägte nicht nur das damalige Verständnis von Volkskultur entscheidend mit, sondern beeinflusst bis heute das Bild der Tracht. In seinem Besitz befanden sich über ein halbes Dutzend Ranzen und Fatschen – kunstvoll gefertigt in verschiedenen Werkstätten der Monarchie. Auf einer Reise im Jahr 1843 nach Oberösterreich besuchte Erzherzog Johann eine kurzfristig anberaumte Ausstellung für Gewerbeprodukte in der Stadt Enns. Besonders angetan zeigte er sich von den zierlich bestickten Bauchgurten des Riemermeisters Carl Huber. Spontan bestellte er zwei Stück – einen für sich selbst und einen für seinen Sohn Franz. Die Ranzen, gefertigt in allerbester Qualität, existieren bis heute. Einer davon ist im Mariazeller Heimathaus ausgestellt, beide sind als Fotodokumente im Buch von Walter Grübl verewigt und zeugen von der Wertschätzung für dieses Handwerk.

UNESCO-Kulturerbe Federkielstickerei: Handwerk mit Zukunft und Geschichte

Seit 2019 zählt die Federkielstickerei offiziell zum Immateriellen Kulturerbe der UNESCO – eine besondere Auszeichnung für ein Handwerk, das Tradition, Können und Identität in sich vereint. Und nicht nur das: Was einst autodidaktisch mit Walter Grübl und Herbert Klieber begann, findet heute seine Fortsetzung in der nächsten Generation. Herbert Kliebers Söhne – Josua, Philipp und Fabian – führen sein Erbe weiter (www.federkiel.at). Alle drei haben den Lehrberuf Sattler und Riemer sowie Ledergalanteriewarenerzeuger und Taschner abgeschlossen, zwei von ihnen zusätzlich mit dem Meisterbrief. Die Kunst der Federkielstickerei haben sie von „Meisterhand“ erlernt – und führen sie nun mit frischem Blick und gleicher Hingabe in die Zukunft.

Riemer, Sattler, Federkielsticker: Walter Grübls Vermächtnis in Buchform

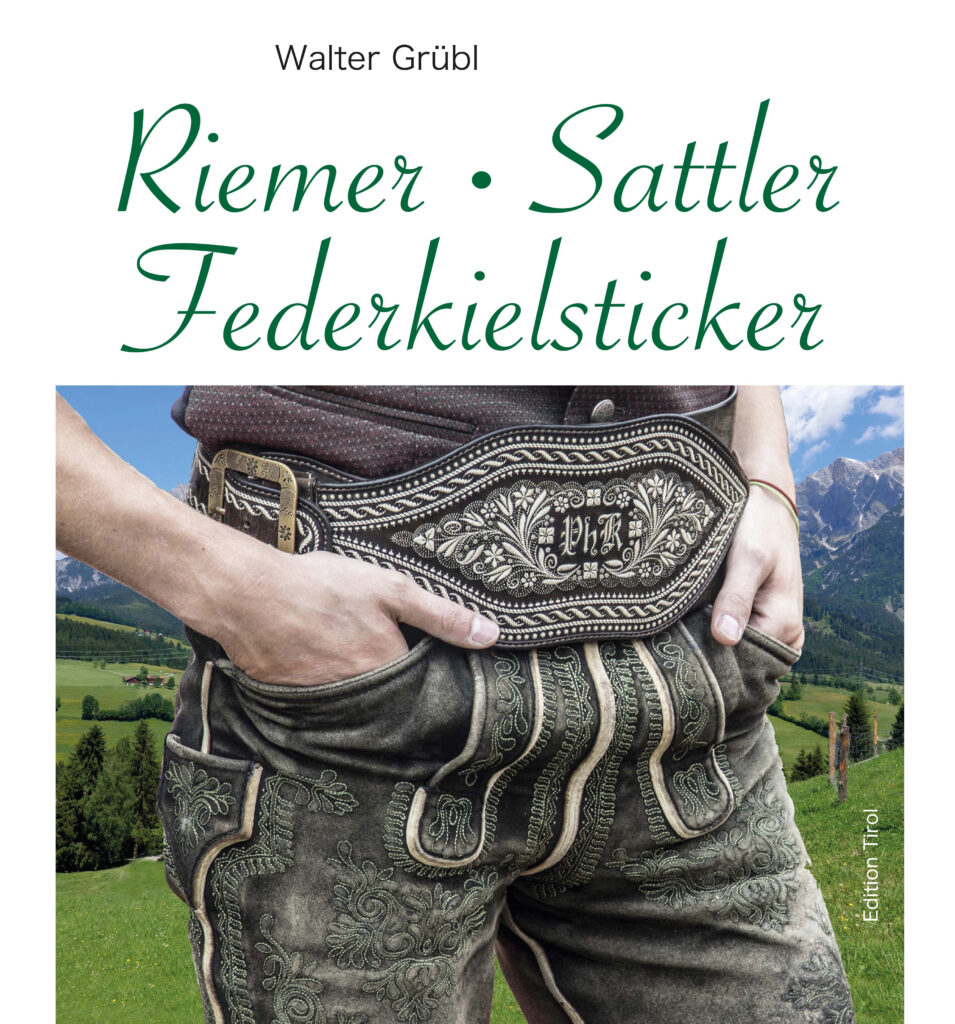

Walter Grübls Leidenschaft für die Federkielstickerei spürt man in jedem seiner Worte. Sein Wissen darüber ist beeindruckend – gewachsen in jahrzehntelanger Erfahrung und sechs Jahren intensiver Forschung. All das findet sich nun in seinem Buch „Riemer, Sattler, Federkielsticker“ wieder.

Buchtipp.

Geballtes Wissen zu einem uralten Handwerk, gewachsen in jahrzehntelanger Erfahrung und sechs Jahren intensiver Forschung. Das Werk „Riemer, Sattler, Federkielsticker“ ist ein Geschenk an alle, die sich für Handwerk, Geschichte und Kultur begeistern.

564 Seiten, 893 Fotos. Bestellungen per E-Mail: grueblwalter@gmail.com

€ 69,–