„Wortklauberei?“

Welche Emotionen und Reaktionen wir bei unserem Gegenüber hervorrufen, hängt entscheidend von unserer Wortwahl ab. Gerade im Umgang mit der nicht jagenden Bevölkerung sollte eine gewählte Ausdrucksweise an den Tag gelegt werden.

Gerade bei der Kommunikation über sensible Themen ist es oft entscheidend, die richtigen Worte zu finden, um sein Anliegen korrekt zu formulieren. „Der Ton macht die Musik“, wie ein Sprichwort so treffend sagt. Im Bereich der Jagd haben wir immer wieder mit solch sensiblen Themen zu tun, weshalb es durchaus hilfreich sein kann, sich der Bedeutung der richtigen Wortwahl noch einmal bewusst zu werden. Egal, ob es darum geht, Sympathie und Unterstützung für ein Anliegen zu gewinnen oder aber bei der anderen Gesprächspartei einfach nur keine negativen Assoziationen ausgelöst werden sollen – die geschickte Nutzung der Sprache ist hier das wichtigste Werkzeug. Im Folgenden soll anhand einiger jagdlicher Beispiele veranschaulicht werden, wie sich die Verwendung bestimmter Begriffe auf die Reaktion des Gegenübers auswirken kann.

Beispiel Raubtiere

Anstoß zu diesem Thema gab eine persönliche Anekdote auf einer wildbiologischen Tagung. Einer der Vorträge behandelte das emotional höchst aufgeladene Thema der „großen Beutegreifer“, denen nicht wenige Personen im Publikum ablehnend gegenüberstanden. Während der anschließenden Diskussion wurden darum auch viele Bedenken und Kritik geäußert. Eine Wortmeldung war dabei aber besonders interessant: Ein Vertreter der Jägerschaft störte sich an der Verwendung der Begriffe „Beutegreifer“ und „Prädatoren“ und forderte, man solle „Raubtiere“ auch als solche bezeichnen und nicht durch „Kuschel-Begriffe“ verharmlosen. Der geschilderte Fall kann als Auslöser der Überlegungen zu diesem Thema angesehen werden. Verharmlosen die in der Wildbiologie verwendeten Begriffe wirklich, vielleicht auch nur unbewusst? Welche Begriffe wirken denn wie auf den Zuhörer, und auf welche sollte man deshalb besser verzichten? Und wo gibt es im jagdlichen Bereich vielleicht weitere solche begrifflichen Streitfälle?

Zur Benennung fleischfressender Tiere kommen primär die Begriffe „Raubtier“ und „Beutegreifer“ infrage, fachsprachlich kommt noch der „Prädator“ hinzu, weshalb diese drei Optionen zunächst einmal näher betrachtet werden sollen. Ein Raubtier ist ein Tier, das raubt – aber was raubt es denn und vor allem von wem? Begrifflich ist Rauben sehr negativ besetzt; es entstehen sofort Verbindungen zu Straftaten und Verlusten. Wenn ein Tier ein anderes Tier frisst, ist das aber noch kein Raub, es werden keine Eigentumsverhältnisse verletzt. Der kriminelle Beigeschmack des Namens stammt von den gerissenen Nutztieren, die ihren menschlichen Besitzern von solchen Tieren „geraubt“ werden. Diese Thematik ist je nach Art des Raubtieres teilweise ein ernstes Problem, wie etwa beim Wolf, aber es fallen auch Arten, wie der Dachs oder das Mauswiesel, mit unter diesen Begriff. Die deutlich weniger kritischen Arten geraten hier sozusagen in Sippenhaft.

Ein Beutegreifer als Tier, das seine Beute ergreift, ist ein sehr bildhafter Begriff. Es wird durchaus vermittelt, dass ein Beutegreifer andere Tiere zu seiner Ernährung fängt und frisst, wobei es in diesem Fall egal ist, ob es sich bei der Beute um frei lebende Tiere oder solche mit menschlichen Eigentümern handelt. Insgesamt wirkt der Begriff dadurch sehr neutral.

Der Begriff Prädator ist vor allem in der Wissenschaft sehr verbreitet. Er stammt – wie viele Fachbegriffe – aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie „der Beute-Machende“ (lat. praeda = die Beute), kann also synonym zum Beutegreifer gesehen werden, alternative Übersetzungen sind aber eben auch Raubtier oder Jäger. Im Englischen, der neuen Wissenschaftssprache, ist der Begriff „Predator“ die übliche Vokabel und wird im internationalen Austausch unter Wissenschaftern verwendet. Auch deshalb ist dieser Begriff hier besonders verbreitet. Im Englischen wird der Begriff auch öfter im übertragenen Sinne verwendet; so werden etwa Sexualstraftäter als „Sexual Predator“ betitelt. Wer das weiß oder auch wer das als „Predator“ bekannte Monster der gleichnamigen Science-Fiction-Reihe kennt, käme sicher nicht auf die Idee, hier von verharmlosenden Kuschel-Begriffen zu sprechen.

Eine gute Empfehlung zur Verwendung der verschiedenen Begriffe finden wir bei den Greifvögeln. Hier hat der neutrale Begriff bereits weitestgehend den negativen Titel des Raubvogels abgelöst. In manchen Bereichen hat sich die Bezeichnung ohnehin so fest im Sprachgebrauch etabliert, dass es schwer fiele, plötzlich andere Begriffe zu nutzen. So wird in der Jägersprache wohl noch lange vom Raubwild die Rede sein, und auch in der Biologie wird weiter von Räuber-Beute-Beziehungen gesprochen. Es gibt zumindest aber keinen Grund, einen der Begriffe als verharmlosend zu diffamieren und damit ihren Verwendern eine schlechte Absicht zu unterstellen. Es ist höchstens zu hinterfragen, ob der klar negative Begriff des Räubers an jeder Stelle wirklich angemessen ist, wenn auch hier keine Absicht zur Beeinflussung besteht. Die Jägerschaft verwendet die verschiedenen Begriffe sehr viel häufiger als der Durchschnittsbürger und kann hier darum durchaus Einfluss auf die Entwicklung des Sprachgebrauchs nehmen.

Das Konzept des „Framing“

Für die Beeinflussung von Menschen durch die Wahl bestimmter Begriffe wird heute der englische Begriff „Framing“ verwendet, der so viel wie „Einrahmen“ (engl. frame = Rahmen) bedeutet. Durch eine gezielte Strukturierung des Inhalts wird ein Deutungsrahmen abgesteckt, innerhalb dessen die Aussage zu interpretieren ist. Unterbewusste Assoziationen, die von Begriffen hervorgerufen werden, sorgen für eine veränderte Wahrnehmung des geschilderten Sachverhalts. Auch die generelle Wortwahl eines Textes kann durch vermehrte Nutzung positiver oder negativer Wörter die Emotionen des Lesers beeinflussen. In Politik und Medien ist dies mittlerweile bereits gängige Praxis. Da der Begriff „warm“ so sehr mit positiven und angenehmen Empfindungen verknüpft ist, wird immer mehr dazu übergegangen, statt von „Klimaerwärmung“ lieber Vokabeln wie „Hitze“, „Dürre“ oder gleich „Katastrophe“ zu nutzen, um den bedrohlichen Charakter des Klimawandels besser zu vermitteln. Bei politischen Aktionen werden die Teilnehmer, je nachdem, ob die Berichterstattung ihrer Sache gewogen ist, als „Aktivisten“ und „Demonstranten“ oder aber als „Randalierer“ und „Extremisten“ bezeichnet. Im Begriff des „Flüchtlings“ klingen Not, Leid und Verfolgung mit, die der neutrale Begriff „Migrant“ nicht beinhaltet, und ob es sich beim Grund seiner Flucht um einen „Angriffskrieg“ oder lediglich eine „militärische Intervention“ handelt, entscheidet alles das gezielte Framing des Berichterstatters. Die Liste an alltäglichen Beispielen gezielt gewählter Sprache ließe sich noch lange fortsetzen, man sollte deshalb stets versuchen, sowohl die eigene Wortwahl als auch die seines Gegenübers kritisch zu hinterfragen.

Beispiel Wildschaden

Ein weiteres, ebenfalls sehr emotional diskutiertes Thema in Jägerkreisen sind Wildschäden. Auch hier werden bestehende Gräben häufig durch ungeschickte Wortwahl weiter vertieft. Sollen beispielsweise auf einer Fläche mit 10.000 Bäumchen Naturverjüngung später einmal 2.000 Stück stehen, die dem Äser des Wildes entwachsen sind, so ist alles, was das Wild an den überzähligen 8.000 Pflänzchen verbeißt, zwar Wildverbiss, aber deshalb noch lange kein Wildschaden. Was im Beispiel einen Schaden darstellt, ergibt sich aus dem Vergleich zwischen Ist- und Soll-Zustand. Sollen 20 % der Jungbäume durchkommen, verhindert der Ausfall der übrigen 80 % nicht das Erreichen des forstlichen Ziels, sofern die verbleibenden Bäume gleichmäßig auf der Fläche verteilt sind. Handelt es sich um eine Pflanzung mit deutlich weniger Bäumchen, ist der Puffer bis zum Eintritt des Schadensfalls dementsprechend geringer. Das Modell kann auch um die Artenzusammensetzung der betreffenden Bäumchen ergänzt werden. Sorgt der selektive Verbiss für eine Entmischung des Bestandes, kann auch dann von Schaden die Rede sein, wenn noch mehr Pflanzen als nötig übrig bleiben, diese aber nicht den gewünschten Zielarten angehören. Umgekehrt ist ein Verbiss an solchen Pflanzen, die ohnehin nicht zu den Zielarten gehören, aber auch nie ein Schaden.

Der komplett neutrale Begriff „Wildeinfluss“ wird so gut wie nie verwendet, was allerdings sehr schade ist, da hiermit sowohl negative wie auch positive Auswirkungen des Wildes gemeint sein können. Wird eine forstliche Pflanzung hinter einem Kulturzaun etwa von Brombeerranken überwuchert und muss regelmäßig freigemäht werden, so wäre dort Wildeinfluss in Form von Abäsen der Brombeeren und anderer Zwischenvegetation durchaus wünschenswert. Auch die Entmischung des Bestandes durch Wildverbiss kann einen positiven Einfluss darstellen, wenn vor allem schnellwüchsige Weichhölzer, die wenig wirtschaftlichen Nutzen bieten und stattdessen Konkurrenz für die Zielarten darstellen würden, so entfernt werden. Eine Etablierung der positiven Begriffe, wo sie angebracht sind, könnte helfen, das Thema Wildschaden sprachlich zu entschärfen.

Gefühlssache

Insgesamt gilt, dass insbesondere emotional behaftete Themenbereiche durch einzelne Wörter bereits Reaktionen auslösen. „Raub“ und „Schaden“ fallen hier in den Bereich der negativ behafteten Begriffe. Aber natürlich gibt es auf der Gegenseite auch Beispiele für Framing, die mit positiven Emotionen arbeiten. Der Begriff „Hege“ etwa vermittelt Assoziationen mit Fürsorge und Pflege. Dadurch klingt der Begriff „Hegeschau“ auch deutlich ansprechender als eine Trophäenschau. Wenn bei der Kitzrettung die Bilder der niedlichen Jungrehe nicht bereits ausreichen, dann sorgt spätestens der hochgradig positiv bewertete Begriff der „Rettung“ für angenehme Emotionen. Ähnlich, wie man die Wahl zwischen den Formulierungen „Raucher sterben früher“ und „Nichtraucher leben länger“ hat, um ein und den selben Sachverhalt zu formulieren, handhaben es verschiedene Regionen so, dass sie in ihren Jagdgesetzen die Jagdzeiten der verschiedenen Wildarten ausweisen, während andere die Schonzeiten im Gesetz festschreiben. Das Ergebnis ist auch hier in beiden Fällen das gleiche, die Wahl der Formulierung setzt aber einen anderen Rahmen. Während im Raucher-Beispiel nicht ganz klar ist, ob positive oder negative Bestärkung eher zu einem gesünderen Lebensstil motiviert, kann im Beispiel der Jagd- bzw. Schonzeiten durchaus eine gewisse Wirkung erkannt werden. Wer Schonung und Schutz gesetzlich festlegt, dem scheint dieser Aspekt wichtiger zu sein, während aus der Festlegung der Jagdzeiten die Absicht zur Bejagung viel stärker betont wird. Bei identischem Inhalt kann trotzdem behauptet werden, dass eine Variante zumindest etwas tierfreundlicher wirkt. Das Glas ist entweder halb voll oder halb leer. Framing bedient sich der Emotionen, um damit die Grenzen der Logik zu überschreiten, und dass gegen Gefühle nicht immer rational argumentiert werden kann, ist eine unbequeme Tatsache.

Den richtigen Fokus setzen

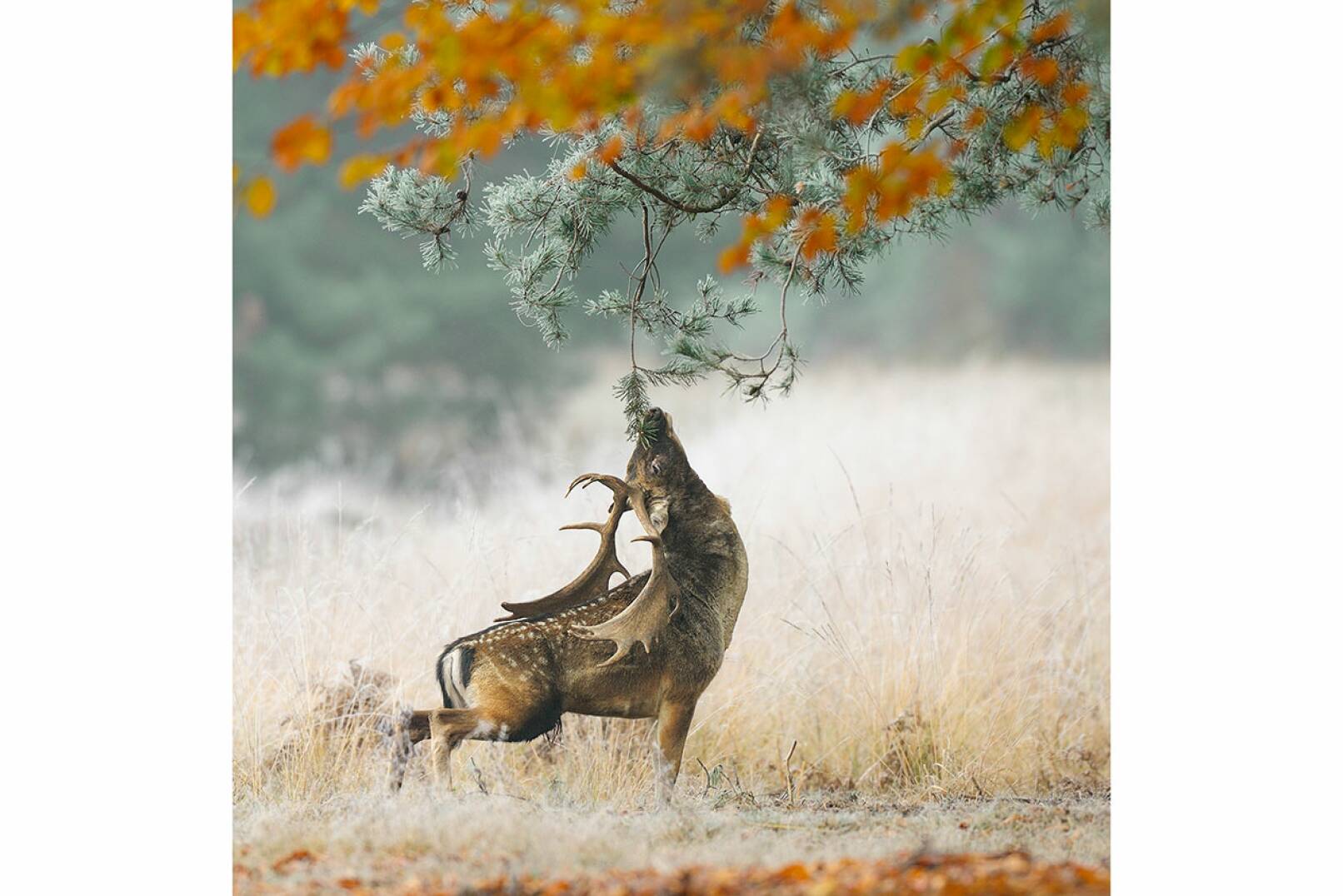

Neben den Fällen, in welchen die konkrete Benennung eines einzelnen Begriffs über dessen Wahrnehmung entscheidet, gibt es auch solche, bei denen der Gesamteindruck durch einen gezielten Fokus beeinflusst wird. Werden angesichts einer anstehenden Veränderung besonders die neuen Chancen und Möglichkeiten betont, wird dies positiver aufgenommen, als wenn die Risiken und Gefahren der neuen Situation in den Mittelpunkt gestellt werden. Wer öffentlich über die Jagd berichtet, sei es in Form einer Zeitschrift, eines Social-Media-Kanals oder durch die Informationsbroschüren eines Jagdverbandes, sieht sich der Aufgabe gegenüber, das komplexe Themenfeld „Jagd“ umfassend abzudecken. Je nachdem, für welche Themen und Bilder dabei entschieden wird, werden verschiedene Assoziationen beim „Empfänger“ hervorgerufen. Waffen, tote Tiere und Trophäen, meist vereint im klassischen Erlegerfoto, sind Dinge, die bei einem Großteil der nicht jagenden Bevölkerung negative Empfindungen hervorrufen. Sie bedienen auch die gängige Falschwahrnehmung der Jagd in der Öffentlichkeit, die ein so vielfältiges Thema rein auf das Schießen und Töten von Tieren reduziert. Der tatsächliche Abschuss stellt nur einen Bruchteil der Jagd dar. Hier ist es wichtig, auch andere Bereiche der Jagd abzubilden und den Fokus gezielt auf solche zu legen, die einen positiven Rahmen erzeugen. Insbesondere Bilder haben hier einen starken Einfluss auf ihren Betrachter. Wildgerichte, bei denen einem das Wasser im Mund zusammenläuft, schaffen genussvolle Assoziationen. Natur- und Landschaftsaufnahmen aus dem Revier vermitteln ebenfalls angenehme Gefühle. Und Tiere haben meist eine bessere Wirkung, wenn sie noch leben. Deshalb sorgt natürlich auch Berichterstattung über Kitzrettung und Hegemaßnahmen im Revier für ein erheblich besseres Image als es die Meldung über den letzten Jagdunfall tut.

Es soll hieraus keinesfalls ein Aufruf zur Verschleierung unliebsamer Aspekte herausgelesen werden, vielmehr der Anstoß, beim Thema Jagd stets eine positive Grundstimmung zu vermitteln und die schönen Dinge nicht zu kurz kommen zu lassen. Man sollte sich fragen, was man denn selbst so über die Jagd nach außen trägt. Verschickt man aus dem Revier nur Fotos von erlegtem Wild oder überwiegen die Sonnenauf- und -untergänge, die Blumen und die lebendigen Tiere, die einem im Revier so zahlreich begegnen? Erzählt man seinen Arbeitskollegen eher von der neuen Büchse, die man sich gekauft hat, oder berichtet man doch lieber über die kulinarischen Highlights, die man dank selbst erlegtem Wildbret genießen durfte? Wer selbst jagt, weiß, welche Situation deutlich häufiger eintritt – die Frage ist nur, ob wir diese Häufigkeiten auch beibehalten, wenn wir den Rahmen unserer jagdlichen Außenwirkung definieren.

Ein jeder sei an dieser Stelle zur Selbstreflexion aufgerufen, sowohl als Sender als auch als Empfänger darauf zu achten, wie die eigene Wahrnehmung durch die Methoden des Framings beeinflusst wird.